日期:2025-04-25

|来源:质标所

|浏览量:3750次

近日,我所农田环境监测与治理科研团队在国际环境领域TOP期刊《Journal of Hazardous Materials》(IF: 12.2,中科院1区)上发表了题为“Occurrence and health risk assessment of phthalate ester pollution in mulched farmland soil at a national scale, China”的研究论文。该研究首次在全国尺度上系统揭示了长期覆膜农田土壤中邻苯二甲酸酯(PAEs)的污染分布特征、驱动因素及健康风险,为农业塑料地膜残留管控和土壤污染治理提供了重要科学依据。

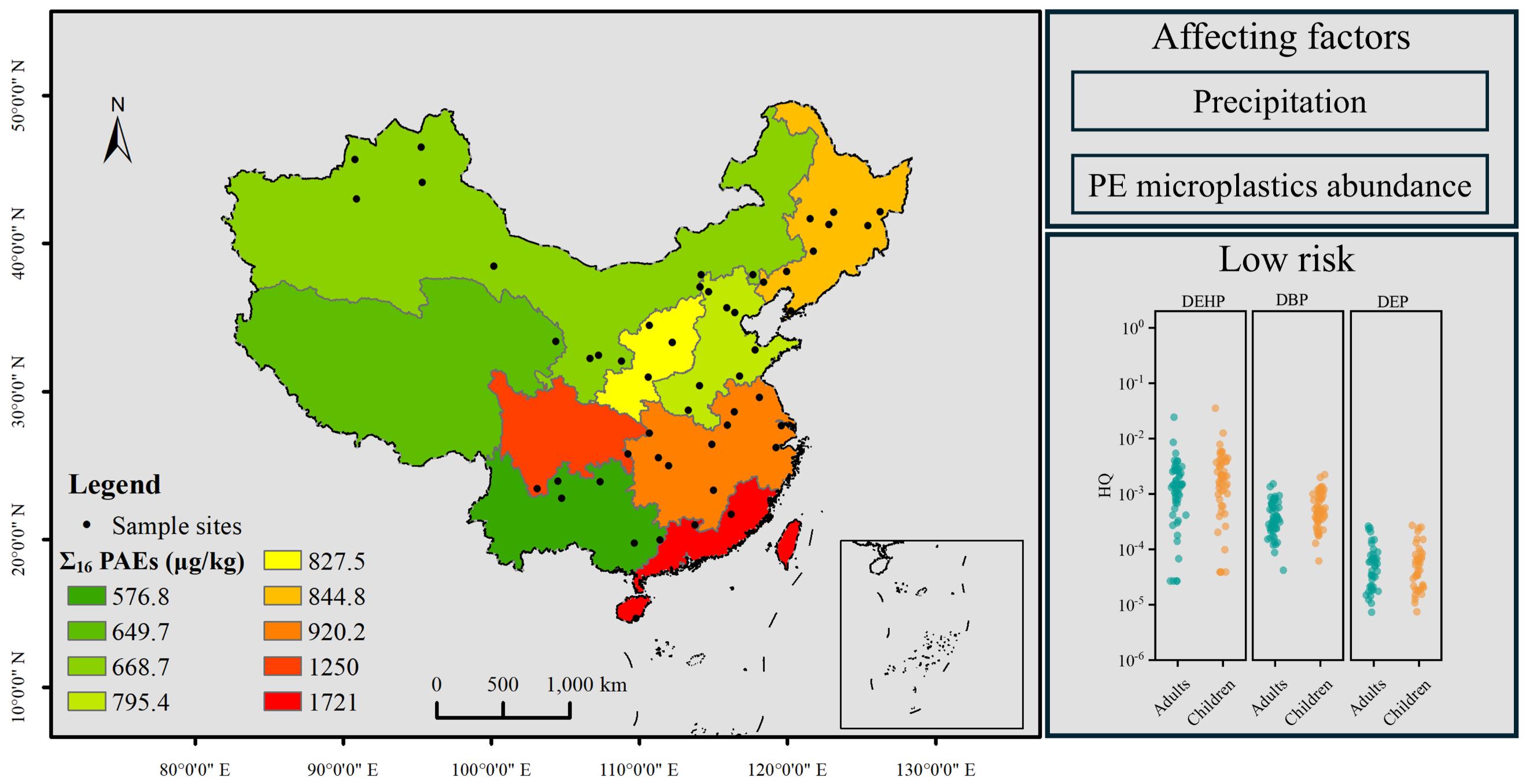

PAEs作为农用薄膜增塑剂,是农田土壤中广泛存在的新污染物。尽管已有研究关注PAEs的区域性污染,但全国范围内长期覆盖农田土壤的PAEs污染特征及其与覆膜管理、气候因素的关联机制尚不明确。为此,研究团队在全国29个省级行政区的典型覆膜农田采集53份土壤样本,结合气象数据与聚乙烯微塑料丰度分析,通过气相色谱-串联质谱技术系统评估了16种PAEs的污染水平及健康风险。研究结果显示,全国覆膜农田土壤中Σ16PAEs浓度范围为108~2970 μg/kg(均值852 μg/kg),呈现“东南高、西北低”的空间分布特征,其中南方沿海及长江中下游地区污染最为突出。邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二异丁酯检出率达100%,DBP浓度最高(均值323 μg/kg),96%样本超过土壤安全阈值。冗余分析表明,聚乙烯微塑料残留量(贡献率17%)和降水量(12.1%)是驱动PAEs污染的关键因素,而覆膜年限和覆膜量影响不显著。健康风险评估显示,尽管非致癌风险(HQ<1)整体可控,但11.3%样本中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯的致癌风险值超过10⁻⁴警戒线,儿童经膳食摄入的暴露风险较成人高1.5~2.3倍,需引起高度重视。该研究首次明确了全国覆膜农田PAEs污染的空间分异规律及主控因子,揭示了聚乙烯微塑料残留与降水协同加剧污染迁移的机制,为优化农膜回收政策、优先管控高风险区域提供了数据支撑。

博士研究生王康为论文第一作者,质标所徐笠研究员与中国地质大学(武汉)邢新丽教授为共同通讯作者,李成研究员和赵芳助理研究员提供指导并参与部分工作。研究工作得到国家自然科学基金(42371079)、院科技攻关专项(KJCX20251007)等项目的资助。

图1 全国覆膜农田土壤邻苯二甲酸酯污染特征及健康风险